Forse uno degli esperimenti mentali della fisica moderna più famoso al mondo, quello del gatto di Schrödinger è sicuramente uno dei più interessanti. Il gedanken-experiment, ovvero l’esperimento mentale nasce nella fisica nel momento in cui diventa necessario riuscire a spiegare i fenomeni micriscopici del mondo.

Atomi, molecole, luce, erano fenomeni difficili da prevedere, anomali e per spiegarli era necessario ricorrere a esperimenti che portavano al limite la capacità di osservazione, ovvero basandosi solo sulla coerenza logica.

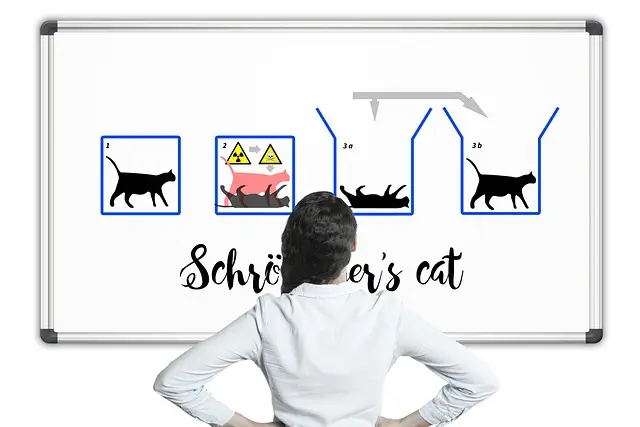

Quello creato dal fisico teorico Erwin Schrödinger, viene descritta un’incerta situazione in cui può trovarsi un gatto in una scatola: secondo le regole della fisica dei quanti, il gatto nella scatola può essere allo stesso tempo sia vivo che morto finché la scatola non viene aperta e lo stato del gatto può essere appurato.

Nel tentativo di fornire una spiegazione ai fenomeni, ogni epoca ha utilizzato le sue metafore: l’attività mentale, in questo caso, serve proprio a permettere di elaborare un concetto.

Anche se la situazione spesso, arriva al limite del fantascientifico, l’immaginazione ha permesso a molti fisici di discutere questioni serie e anche filosofiche, a partire da Galileo stesso fino ad arrivare alla famosa diatriba Bohr-Einstein.

In filosofia, si fa spesso ricorso a esperimenti mentali proprio perché la materia stessa permette di oltrepassare i confini di ciò che è empiricamente sperimentale. Si può spiegare quindi un concetto come il paradosso del gatto di Schrödinger in maniera semplice? Scopriamo in questo articolo se è possibile.

Cosa rappresenta il paradosso del gatto di Schrödinger

La scienza usa la tecnica degli esperimenti mentali, in particolare la teoria quantistica: la meccanica quantistica sta alla base di quasi tutta la fisica moderna ed è in grado di spiegare sia il micro che il macroscopico, ma ancora oggi molti dei suoi fondamenti sono senza risposte.

Quando si parla di oggetti quantistici come gli elettroni, si deve immaginare che questi vivano in una nube d’incertezza, chiamata matematicamente come funzione d’onda che cambia forma appunto come le onde del mare.

Eppure la misurazione della posizione di un elettrone dà un valore sempre preciso e si ottiene lo stesso valore anche se questo viene misurato immediatamente dopo.

Secondo l’interpretazione di Copenaghen formulata dai pionieri della teoria quantistica negli anni venti Niels Bohr e Werner Heisenberg, l’atto di osservare un sistema quantistico fa collassare la funzione d’onda che passa da una curva diffusa a un singolo punto dati. Secondo questa interpretazione, quindi, per comprendere i fenomeni quantistici dell’atomo era necessario applicare regole diverse rispetto alle classiche misurazioni di laboratorio.

In pratica, gli elementi di cui fanno parte le particelle quantistiche rispondono alle leggi della meccanica quantistica: se le particelle si comportano come corpuscoli o onde, la probabilità statistica è che queste si troveranno in punti diversi finché non ci mettiamo a guardare esattamente dove ognuna si trovi questa esiste in tutte le possibili posizioni, ovvero in una “super-posizione” in cui sono ovunque nello stesso tempo. Nel momento in cui la particella singola viene osservata e misurata, le super-posizioni collassano in un’unica posizione definita.

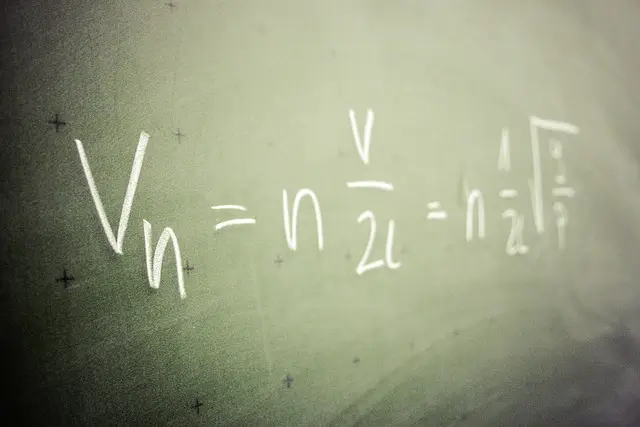

In questo contesto subentra la teoria di Schrödinger e la sua equazione d’onda che descrive questo comportamento atipico delle particelle: ovvero Schrödinger prova a descrivere le posizioni in un’equazione che le esprime in termini di probabilità tentando di spiegare che la particella si trova in tutte le posizioni possibili, ovunque e che possa materializzarsi localmente solo al momento dell’osservazione.

Il paradosso del gatto di Schrödinger del 1935 parte da un’idea molto semplice: finché non osserviamo un sistema quantistico, esso si trova in una sovrapposizione di stati possibili.

Il paradosso di Schrödinger è molto più che un semplice esercizio di fantasia, ma una critica filosofica travestita da esempio curioso. La domanda che il suo paradosso solleva è questa: “Ha davvero senso dire che una realtà non è definita finché non viene osservata?”

In altre parole, qual è il confine tra il mondo quantistico, incerto e probabilistico, e il mondo “classico” che sperimentiamo ogni giorno, fatto di cose stabili e ben definite? Il paradosso ci obbliga a interrogarci su cosa sia veramente la realtà e quale ruolo giochi l’osservatore nel determinarla.

Il paradosso apre a questioni tutt’ora irrisolte nella fisica: è l’atto di osservare a creare la realtà? Che ruolo ha la coscienza nella fisica? E infine, viviamo in un universo con infinite ramificazioni in cui ogni probabilità si realizza da qualche parte?

Origine del paradosso nella meccanica quantistica

Il paradosso di Erwin Schrödinger nasce quando negli anni ’20 e ’30 si iniziarono a formulare i modelli matematici per spiegare i fenomeni osservati a livello microscopico. Fu allora che Schrödinger propose un’equazione celebre per descrivere l’evoluzione ondulatoria di un sistema quantistico, nota appunto come equazione di Schrödinger.

Il punto cruciale è che l’evoluzione ondulatoria è di tipo probabilistico e non dice con certezza cosa accadrà, piuttosto assegna delle probabilità agli eventi possibili. L’idea che rivoluziona tutto nasce da qui: prima di essere misurato un sistema può trovarsi in una sovrapposizione di stati diversi, come se vivesse simultaneamente in più versioni di se stesso.

Quella di Schrödinger è in realtà una critica a questo sistema: il gatto nella scatola è, infatti, un esempio estremo per mostrare l’apparente assurdità di questi principi se applicati su scala macroscopica.

In pratica, se secondo la fisica possiamo accettare che la particella possa esistere in più stati contemporaneamente, dobbiamo accettare anche che teoricamente questo valga anche per il gatto. Il paradosso nasce non per descrivere un esperimento reale ma per sollevare domande profonde sull’interpretazione della realtà a livello quantistico.

Schrödinger, da scienziato ma anche da pensatore critico, intendeva mettere in discussione i limiti della meccanica quantistica e i suoi presupposti filosofici.

Sovrapposizione e osservatore: i concetti chiave

La sovrapposizione quantistica è uno dei concetti più sorprendenti e controintuitivi della fisica moderna. Alla base della meccanica quantistica, questo principio afferma che un sistema microscopico come un elettrone o un fotone può trovarsi in più stati allo stesso tempo, finché non interviene un’osservazione a modificarne la condizione.

In pratica, questo significa che una singola particella può trovarsi contemporaneamente in due luoghi distinti o possedere più valori di una proprietà fisica, come lo spin o la polarizzazione. È una realtà che sfida il nostro senso comune e che ha generato, nel corso dei decenni, accesi confronti tra scienziati, filosofi e studiosi di diverse discipline.

Nel mondo quantistico, le regole del gioco sono radicalmente diverse rispetto a quelle della fisica classica. Un sistema subatomico non ha una posizione, una velocità o una polarizzazione ben definite finché non viene misurato, questo vive in una nuvola di possibilità in cui coesistono tutte le configurazioni possibili.

La sovrapposizione descrive proprio questa condizione: un’entità quantistica può trovarsi simultaneamente in una combinazione di stati e solo l’atto della misurazione ne seleziona uno. Questa proprietà è ciò che rende possibili fenomeni quantistici straordinari, come l’entanglement o il tunneling, e costituisce il cuore teorico di tecnologie all’avanguardia come i computer quantistici.

La principale teoria che cerca di dare un senso alla sovrapposizione è l’interpretazione di Copenaghen appunto, formulata da Niels Bohr e Werner Heisenberg negli anni ’20 e ’30. Secondo questa visione un sistema quantistico resta in sovrapposizione finché non viene osservato.

L’osservazione o la misurazione ne determina un cambiamento irreversibile: lo spazio delle possibilità collassa in un unico risultato concreto. Si tratta di un’interpretazione largamente accettata ma non priva di critiche: in particolare pone l’osservatore e quindi la coscienza, in un ruolo centrale e ambiguo e lascia aperte molte questioni sul rapporto tra realtà e conoscenza.

La teoria della sovrapposizione ha dato vita ad alternative affascinanti, come ad esempio quella proposta da Hugh Everett III negli anni ’50. Secondo tale prospettiva, ogni volta in cui avviene una misurazione l’universo si divide e genera copie parallele in cui ciascuna delle possibilità si realizza. In pratica la sovrapposizione non si annulla mai e tutti gli esiti coesistono ma in realtà separate.

La sovrapposizione quantistica è un principio che mette in discussione il nostro modo di intendere il reale. Non solo ci dice che ciò che vediamo potrebbe non essere tutto ciò che “esiste”, ma suggerisce che la realtà stessa potrebbe dipendere dall’osservazione, dalla probabilità o persino da universi paralleli.

Esempi pratici e analogie per capirlo meglio

Quando metti una torta nel forno e chiudi lo sportello non puoi sapere cosa succede finché non apri lo sportello per controllare. Finché non lo fai, non puoi sapere se la torta è perfettamente cotta o bruciata. Oppure ancora, prova a pensare a un dado dentro una scatola oscurata: prima di lanciarlo sai che può uscire qualsiasi numero da 1 a 6.

Ma nel mondo quantistico, una volta lanciato e finché non guardi il risultato, il dado non ha ancora scelto un numero: è come se tutti i sei numeri coesistessero contemporaneamente, e solo nel momento in cui lo osservi, il dado “collassa” su un singolo risultato. Nel mondo macroscopico questa idea è assurda, ma su scala subatomica è ciò che descrive la sovrapposizione quantistica.

Spiegazione semplice per non fisici

Il fisico austriaco vincitore del Nobel per la fisica nel 1933, Erwin Schrödinger, ha immaginato un gatto all’interno di una scatola che ha incorporato un meccanismo che può scattare e rilasciare un veleno letale per il gatto oppure no.

Le probabilità che il meccanismo scatti oppure no sono al 50%. L’osservatore esterno non può quindi sapere cosa succede all’interno e anche dopo un lasso di tempo non può sapere se il gatto è vivo o morto. Si parla quindi di una situazione di indeterminazione in cui non conosciamo la situazione del gatto e l’unica soluzione sarebbe aprire la scatola e guardare.

Il paradosso nasce nel momento in cui da osservatori esterni non è dato sapere se il gatto sia vivo o morto, per cui il gatto è contemporaneamente vivo e morto con la stessa probabilità. Riportando il tutto a livello di elettroni o protoni, è normale pensare che si possano trovare nello stesso istante in stati diversi, il paragone con il gatto è nato per evidenziare quanto è strano il comportamento delle particelle atomiche.

Schrödinger non voleva dire che un gatto possa davvero essere vivo e morto allo stesso tempo, ma stava mettendo in discussione l’interpretazione della meccanica quantistica. In pratica significa che la nostra conoscenza del sistema è incompleta fino a che non lo osserviamo: Schrödinger stava criticando l’idea che un sistema sia “sospeso” in due realtà opposte finché qualcuno non lo guarda.

Implicazioni filosofiche e culturali

Quando pensiamo al paradosso di Schrödinger dobbiamo considerare che questo è stato costruito per andare al di là dei confini della fisica teorica e oggi è un simbolo vero e proprio di incertezza, ambiguità e mistero della realtà. La sua potenza comunicativa deriva proprio dalla tensione tra ciò che “dovrebbe essere” secondo il buon senso, e ciò che invece emerge dalle leggi del mondo quantistico.

Il paradosso ci costringe a interrogarci su cosa sia davvero reale. Una cosa esiste solo se viene osservata? Oppure esistono più possibilità contemporaneamente, e noi ne percepiamo solo una? Questi interrogativi ricordano tematiche classiche della filosofia, come il principio di indeterminazione della realtà e la relazione tra soggetto e oggetto.

Dalla letteratura alla musica, dal cinema alla pubblicità, il gatto di Schrödinger è entrato nell’immaginario collettivo come metafora dell’ambivalenza, del non scegliere finché non si è costretti a farlo.

Forse ad aver reso iconico il paradosso è stata la serie TV The Big Bang Theory, oppure anche i romanzi di fantascienza e i meme che attingono a questo esperimento mentale per racontare dilemmi, paradossi interiori, scelte che esistono in sospeso. Il paradosso è diventato uno strumento narrativo potente ed è uscito fuori dalla fisica quantistica per incontrare il favore del pubblico e la curiosità di molti.